cinecaのおいしい映画

Aug 26, 2020 / CULTURE

“緑の影が落ちるゼリー”

映画を題材にお菓子を制作する〈cineca〉の土谷未央による連載。 あなたはこのお菓子を見て、何の映画かわかる? 自分が知っていたはずの映画も、視点や考え方を少し変えるだけで全く違う楽しみ方ができる。それは、とてもアーティスティックで素敵な感性。

PHOTO_Nahoko Suzuki EDIT_Hitomi Teraoka(PERK)

緑の光線。きっと、さぞ、美しいのだろう。水平線に沈む夕陽が、最後の最後に放つ緑色の光線を探して、みんながそれぞれの場所へ、幻の光を求めて旅に出るのだろう。それをやっと目にした人は、どれほどの感動を持って視線を向けるのだろうか。確率の低い自然現象に幸福が運ばれることを夢見て、運命なんてものが本当にあるのかもしれないと、馬鹿みたいな期待を胸に光に釘づけになるはずだ。

私はその稀有な緑の光線をまだ見たことはない。けれど、15年ほど前、映画『緑の光線』を観たことで知った。映画の中で老人たちの会話がある。「ジューヌ・ヴェルヌは趣味じゃないけど『緑の光線』は別格だと思ったの。愛が主題で、ロマンチックでどの人物も何かを求めている。」「本物の“緑の光線”は見たことある?」「3度あるわ。7kmもある海岸で、カラッとした快晴で、父はそれが見えるかもと・・・・・・。見えました。お日様が水平線に沈む瞬間、明るい緑の光のようなものが見えて、水面に際立つ剣のようだった」。大気が澄んだ条件下では、太陽が没する瞬間に、可視光線の中でも波長の短い緑色の光までが、散乱せずに人の目に届くという自然現象。場所も時間も気象も選ぶ稀な光を目にしたら、自分の心も相手の心も見ることができる。そんな言い伝えもあったりする。

『緑の光線』を観た人なら、一度は、主人公デルフィーヌに自分を重ねた人もいるかもしれない。まわりと自分との間に一本の線を引いてしまう。人を理解しようと自分なりに観察をして心を開いて関係性を築こうとしてみても、いつまでも淋しい。孤独は嫌なのに孤独になってしまう。理想主義が邪魔をして簡単に楽しく生きられない。面倒くさい私。

(フランスの長い)バカンスを一緒に過ごすはずの人との約束がなくなり落ち込んでいたデルフィーヌは、友人に誘われて、いろいろなところへ出かける。行く先々で出会う人たちとの会話は、面倒くさい話ばかりで観ているこちらもちょっといらいらする。肉は食べないから野菜をメインに食べるけど、花は食べない私。一人旅は嫌だけど、団体旅行には行きたくない私。男からの誘いは軟派に思えて警戒しすぎてしまう私。自分がおかしいのだろうか。と、たびたび涙を流しては、それでも自分を変えることはしたくない。とも言う。生きることに行き詰まっているようにも見えるデルフィーヌ。彼女を支えているのは、きっと、いつか、素の私を受け入れてくれる人との出会いがどこかに転がっているという確実性はない予告なき運命性。

映画のシーンのそこかしこに緑と赤が散りばめられている。デルフィーヌが羽織る赤いジャケット、友人が手に握る緑のスカーフ、テーブルにかけられた緑のクロス、ランチに出される肉料理(赤)とサラダ(緑)。赤のレインコート、緑のベレー帽、電柱に貼られた緑の紙の広告、赤いワインを飲む男が手にするマールボロの赤いタバコの箱・・・・・・。そして、デルフィーヌの目の色も緑だ。スクリーンに緑と赤がしつこく溢れていて、ちょっといらいらする。

それも、老人たちの会話の、赤い太陽と緑の光線の話を聞いたあたりで腑に落ちる。自然の奇跡的瞬間とデルフィーヌが求める奇跡的運命性を重ねた伏線だと気づく。旅すがらの運命的な出会いを諦めかけた終盤、パリへ帰ろうと大きな赤いバッグを手にし、緑の壁を背中にして置かれた緑のベンチに座るデルフィーヌが、一人の男と出会う。たぶんドストエフスキーの『白痴』が好きな、家具師の見習いという静かな男に少しの運命を感じて、はじめて自分から男を誘い、海辺へ散歩に出かける。そして、陽が落ちるまで待ちましょうと、2人で塀に腰かけ海を眺めていると、あの緑の光線を目にすることが叶い、デルフィーヌは涙しながら叫ぶ。

最後の3分でようやく救われる。この映画は、こんな人いるでしょう? あなたもそうじゃないですか? なんて、だらだらといらいらと散々「淋しい人間」について語り尽くした挙句、最後にぎゅーっと鑑賞者を抱きしめる。少しでもデルフィーヌと重なる人は一人残らず抱きしめられる。おまけに、デルフィーヌと一緒に本物の緑の光線を見た気分になってしまうから、だからもう、奇跡の緑の光線を探しに行こう、とはならないのだ。事実私は、緑の光線という現象を15年前に知って以来、こっそりずっと憧れ続けているくせに、一度もそれを探す旅に出ていないし、出ようとも思わない。たぶんもう、『緑の光線』を観たことで私が考えるほどの幸福は手にしたような気がしてしまっているから。そして、『緑の光線』が“緑の光線”のすべてのような気もしてしまっている。

©1985 LES FILMS DU LOSANGE-LA C.E.R.

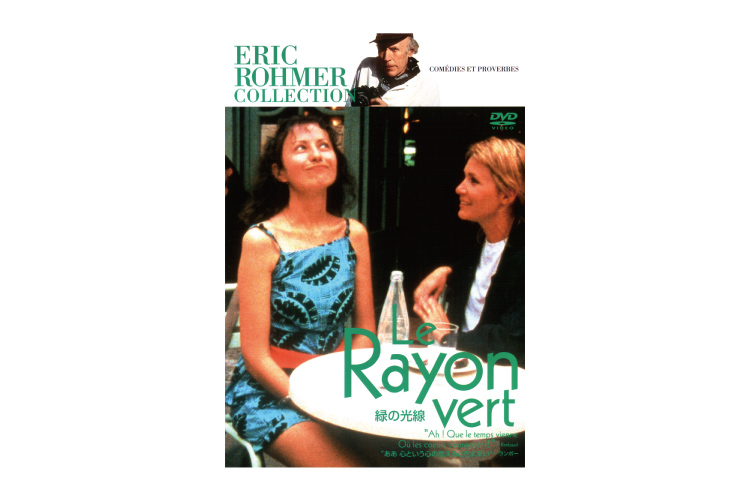

年代:1986年

製作国:フランス

発売元:紀伊國屋書店

販売元:紀伊國屋書店

価格:¥4,800+tax

PROFILE

土谷未央

菓子作家/映画狂。東京都生まれ。多摩美術大学卒業。グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所勤務後、製菓学校を経て2012年に映画をきっかけに物語性のある菓子を中心に制作する〈cineca(チネカ)〉を創める。手法として日常や風景の観察による気づきを菓子の世界に落とし込む。毎日映画を観ている。執筆業なども手がける。 http://cineca.si/ https://www.instagram.com/cineca/