cinecaのおいしい映画

Jun 29, 2020 / CULTURE

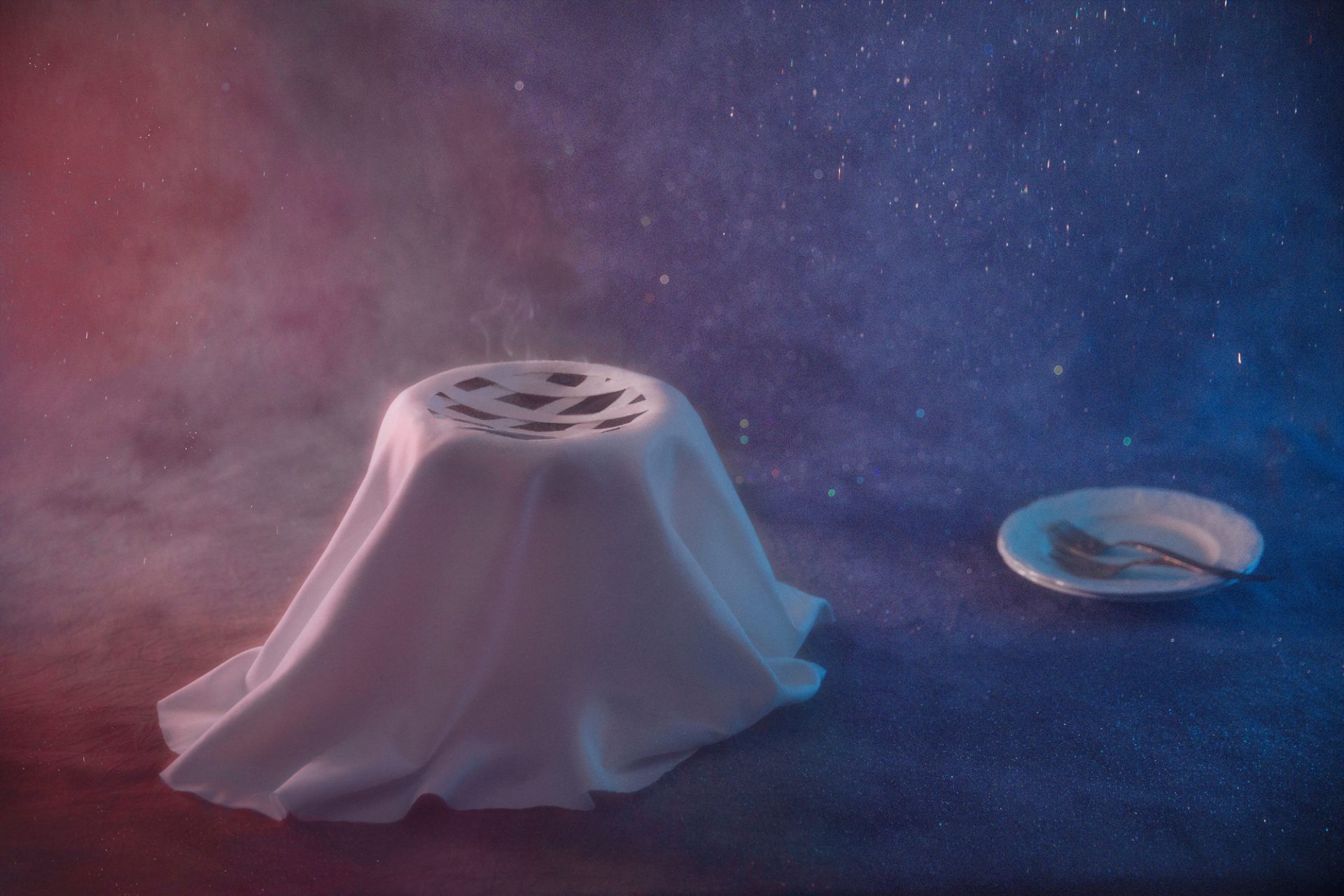

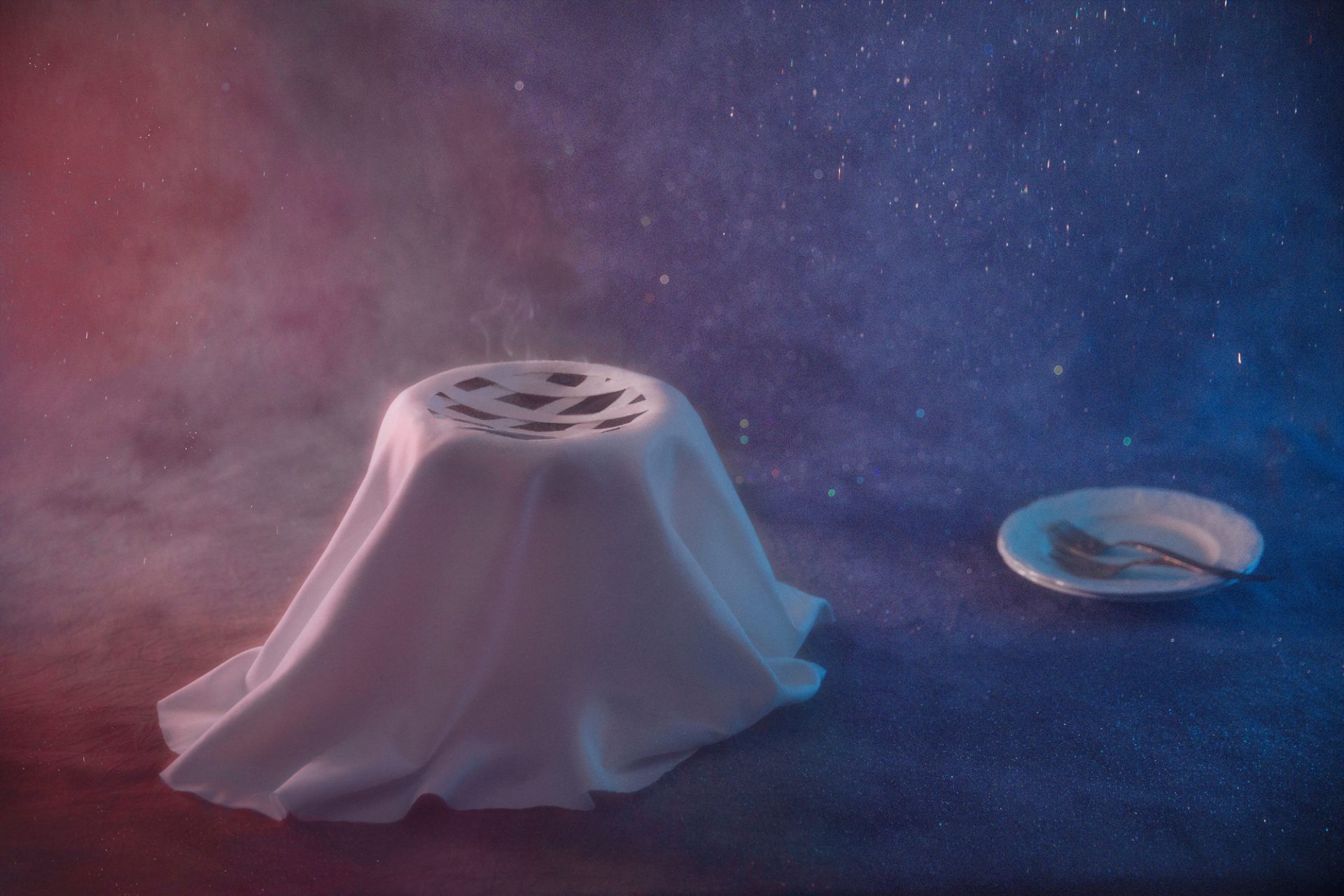

“温もりのパイ”

映画を題材にお菓子を制作する〈cineca〉の土谷未央による連載。 あなたはこのお菓子を見て、何の映画かわかる? 自分が知っていたはずの映画も、視点や考え方を少し変えるだけで全く違う楽しみ方ができる。それは、とてもアーティスティックで素敵な感性。

この宇宙でたったひとり、

36度を食べる時

生と死の間には何があるのだろう。なにもないよって言う人もいるけれど、肉体が滅んだあと、魂のようなものもすべてが無となる前に、なにかが在ってほしい。死の前ではいつも準備が不十分だから。

あの人を失うとき、なにが一番恋しいのだろう。心地よい声色、ふわりと石鹸の香る髪、汗を拭う仕草、黄昏時に大きく映る影、どれも、もう触れることはできない気配のようなものだろうか。

2018年に日本で公開された映画『A GHOST STORY』には、新しい静けさがあった。これまで多くの“残された人たち”の映画をみてきた。家族や友人を失い、あとに残された人々の苦悩と復活のよく知る物語を。『A GHOST STORY』の新しさは、亡くなった人も「失くした」と感じると伝える物語によるものだ。無となる前、僅かに残る記憶の断片を頼りにしたギリギリの存在。遺したはずの何かを探して彷徨い、多くの時間を見つめるうちに、虚しさの意味もいつかは忘れてしまう。それはまるで宇宙のような無限の空白が描かれているようにも見えた。

主人公は、突然の交通事故で死んだ男C(ケイシー・アフレック)の幽霊。遺された妻M(ルーニー・マーラ)の姿を見つめ続ける姿は、“幽霊”とわかりやすいように、いつもシーツを被っている。目の穴の部分はハサミで切り取ったような、よく見れば見える布のホツレが愛おしい。

Cを失った直後に、キッチンでパイをむさぼるMの姿がある。電気も点けず、薄暗いキッチンの床に座り込んで右手にフォークを一本、直径24cmほどの大きなパイを細い腕に抱え、ひたすらに口へと運ぶ。そして吐き気を催し、トイレへ駆け込む後ろ姿をみる。

私は少し目を瞑ったあと、もう一度スクリーンをみてみたけれど、Mはまだパイを食べていた。無心でパイを食べる5分10秒の時間、悲しみに喉が詰まり、退屈な時間が多くを語ることに涙した。

なぜMはパイを食べたのだろう。

そのパイは、Mを心配するリンダからの差し入れで、温かさを守るようにアルミホイルに包まれてテーブルの上に置かれていた。添えられたメッセージにほんの少し心が動いたのか、愛を求めてパイへ飛び込んでみるものの、味も匂いもなにも感じない。溺れもがき、温もりを探すけれど、あの温度へは遠すぎて、手が届く前に身体が悲鳴をあげる。それは私の身にも覚えのあるものだ。抱えきれない虚しさを上書きするための儀式のようなもの。

生を代弁する36度は、心に降りた霜をゆっくりと溶かす温度。欲しいのは、おいしい味でも匂いでもなくて、温かすぎず冷たすぎないちょうど心地の良い温度だ。誰かお皿の上に、あの人の36度を持ってきて。そう願いながら、フォークを手にしただろう。そう願いながら、私もフォークを手にする。今はただ、温もりのパイが食べたい。

温度が足りない日が、しばらく続いている。

DVD&Blu-ray好評発売中

¥4,800 (税抜)

発売・販売元:ハピネット

(C)2017 Scared Sheetless, LLC. All Rights Reserved.

PROFILE

土谷未央

菓子作家/映画狂。東京都生まれ。多摩美術大学卒業。グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所勤務後、製菓学校を経て2012年に映画をきっかけに物語性のある菓子を中心に制作する〈cineca(チネカ)〉を創める。手法として日常や風景の観察による気づきを菓子の世界に落とし込む。毎日映画を観ている。執筆業なども手がける。 http://cineca.si/ https://www.instagram.com/cineca/