cinecaのおいしい映画

Feb 26, 2021 / CULTURE

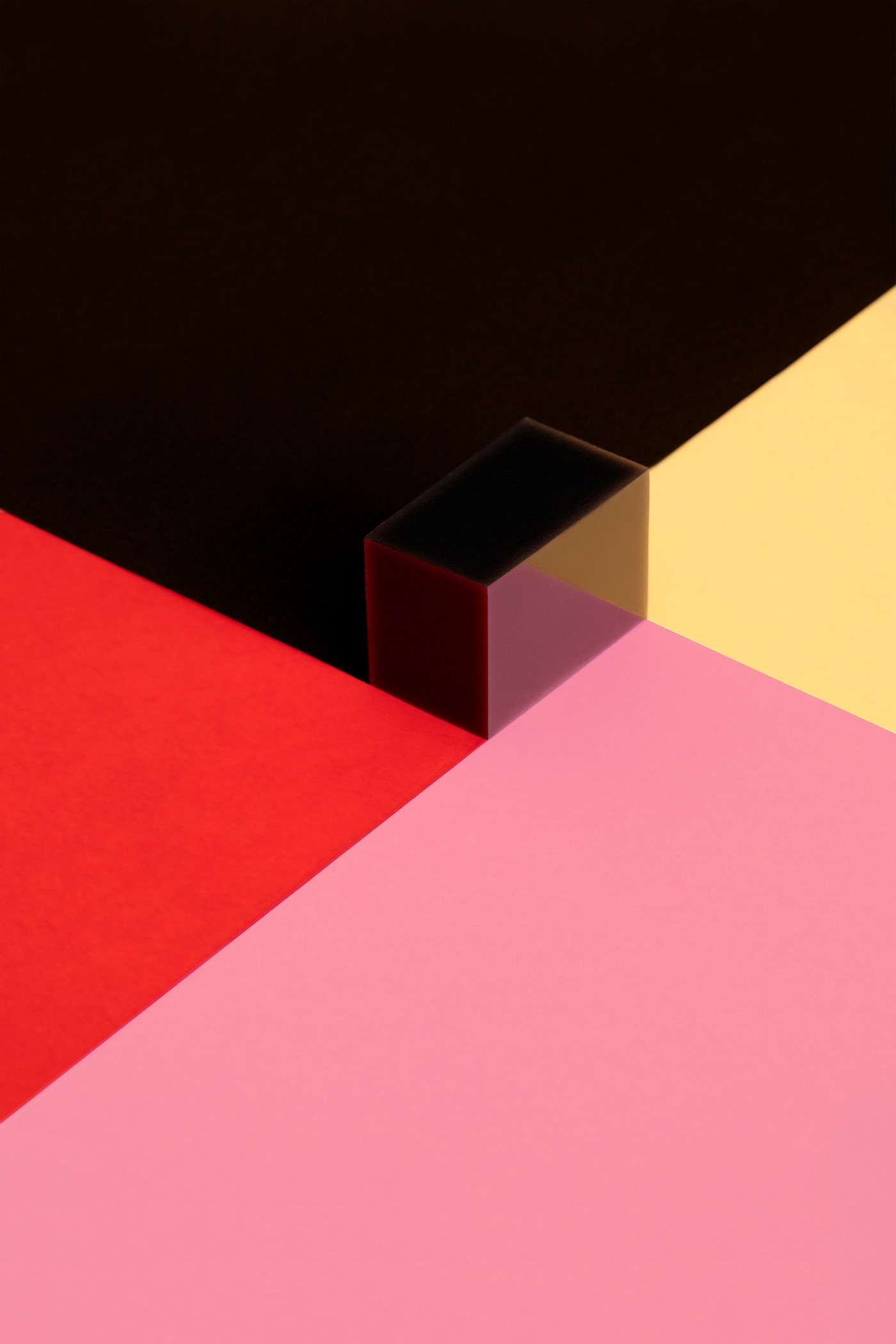

“色を映す羊羹”

映画を題材にお菓子を制作する〈cineca〉の土谷未央による連載。 あなたはこのお菓子を見て、何の映画かわかる? 自分が知っていたはずの映画も、視点や考え方を少し変えるだけで全く違う楽しみ方ができる。それは、とてもアーティスティックで素敵な感性。

PHOTO_Nahoko Suzuki EDIT_Hitomi Teraoka(PERK)

「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」という言葉がある。

熱いお吸い物を食べたら火傷をしてしまい、それに懲りて膾のような冷たい料理まで冷まそうと吹いてしまうと、一度の失敗に懲りて、必要以上の用心をする例えで使われる言葉。そう、ここに書かれる「羹」とは、熱いスープのような食べものを表す言葉。はてさて、「羊羹」というのは、小豆の餡を寒天で固めたお菓子だけれども、なぜ羊の羹、と書くのだろうか?と考えていた時分、「羹に懲りて…」の言葉を思い出した。

もしかして? と思い、羊羹について調べてみると、「羊の羹(スープ)」として禅僧により中国から伝来した料理と言われていることを知った。羊のスープが冷めると羊肉のゼラチン成分によりスープが固まり、自然に煮凝りのようになる。ただ、日本に伝わったとされる時代は、禅宗の戒律で肉が禁じられていたために、植物性の素材、つまり、小豆や葛粉などを使って“羊羹”に見立てた料理を作ったことが始まりとされているらしい。

伝来とは面白い。正しく伝えたくとも、各々の事情もあるもので、手に入る素材でなるべく近しく表現しようと試みた結果に生まれるものが多い。まさに似て非なるものの顕だ。当初の意味は忘れられて新しく意味を持ち、毅然とした様子で存在する様を見てみれば、果て、「見えているもの」ほど不確かなものはないとも思える。

映画『ブラインド・マッサージ』は、中国の南京にある盲人マッサージ院を舞台に、彼らの生きる姿を描いた作品。世界には数え切れないほどの数の映画が存在するが、障害者を主人公とした映画は数えられるくらいの数だろう。そんな中で、この『ブラインド・マッサージ』は、出演者にも視覚障害者を起用し、障害者を主人公として描くことに挑戦した稀有な作品だ。

物語は、青年シャオマー(ホアン・シュエン)が幼い頃交通事故によって失明し、「いつか回復する」という言葉にも裏切られ、現在に至る経緯から始まる。その映像はゆらゆらと焦点が定まらないぼんやりとしたもので、シャオマー自身の不安や絶望が表現されているようだ。そののち、鮮明なシーンへと切り替わり、マッサージ院で働く男女の群像劇が始まる。表れるのは、彼らも健常者と同じように感じ、恋をし、笑い、傷つき、悩み、涙を流すということ。知っているようで知らなかった世界を目の当たりにし、自分に恥ずかしさを感じながら、生き生きとした彼らの姿に、心が大きく揺さぶられる。

映画の後半になると、冒頭に観た映像のように、視界がぼんやりとしたものへと変化していく。これまで見えていた輪郭が曖昧になり、光は眩いばかり。形はあるようでないようなもので、声や音ばかりを頼りに観進めていくと、その闇が映す真実に、ようやく少しだけ近づくことができる気がするのだ。

ずっと“見えている”と思っていたものが、本当は“見えていない”と知る時がたまにある。そんな時はとんと自分にがっかりしてしまうのだが、きっと、見えるものに頼りすぎて生きているからなのだと、この映画に教えられた。

光が眩しすぎる時は、そっと目を閉じてみよう。私の世界から光が消えたのなら、何色だけが残るのだろうかと想像する時間。世界が静謐となり闇に溶けると、見えないはずの色がぼんやりと浮かぶ。緋色や金色や鴇色が、愛や欲や美を語るように、光を持って現れる。これまでよりもはっきりと、闇に寄り添い、ともに歩こうと言ってくる。視力に支配されない場所に立ち、執着を手放すと、無力さと引き換えに真に必要なものが手に入るのかもしれない。まるで哀しさと心地よさが共生するようだ。

さて、小豆の餡と寒天でこしらえた角の立った羊羹が、私の前に鎮座し、語りかけてくる。あなたは、闇を見る目を持っていますか? と。

4,180円(税込み)

販売元:TCエンタテインメント/発売元:アップリンク

PROFILE

土谷未央

菓子作家/映画狂。東京都生まれ。多摩美術大学卒業。グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所勤務後、製菓学校を経て2012年に映画をきっかけに物語性のある菓子を中心に制作する〈cineca(チネカ)〉を創める。手法として日常や風景の観察による気づきを菓子の世界に落とし込む。毎日映画を観ている。執筆業なども手がける。

http://cineca.si/

https://www.instagram.com/cineca/