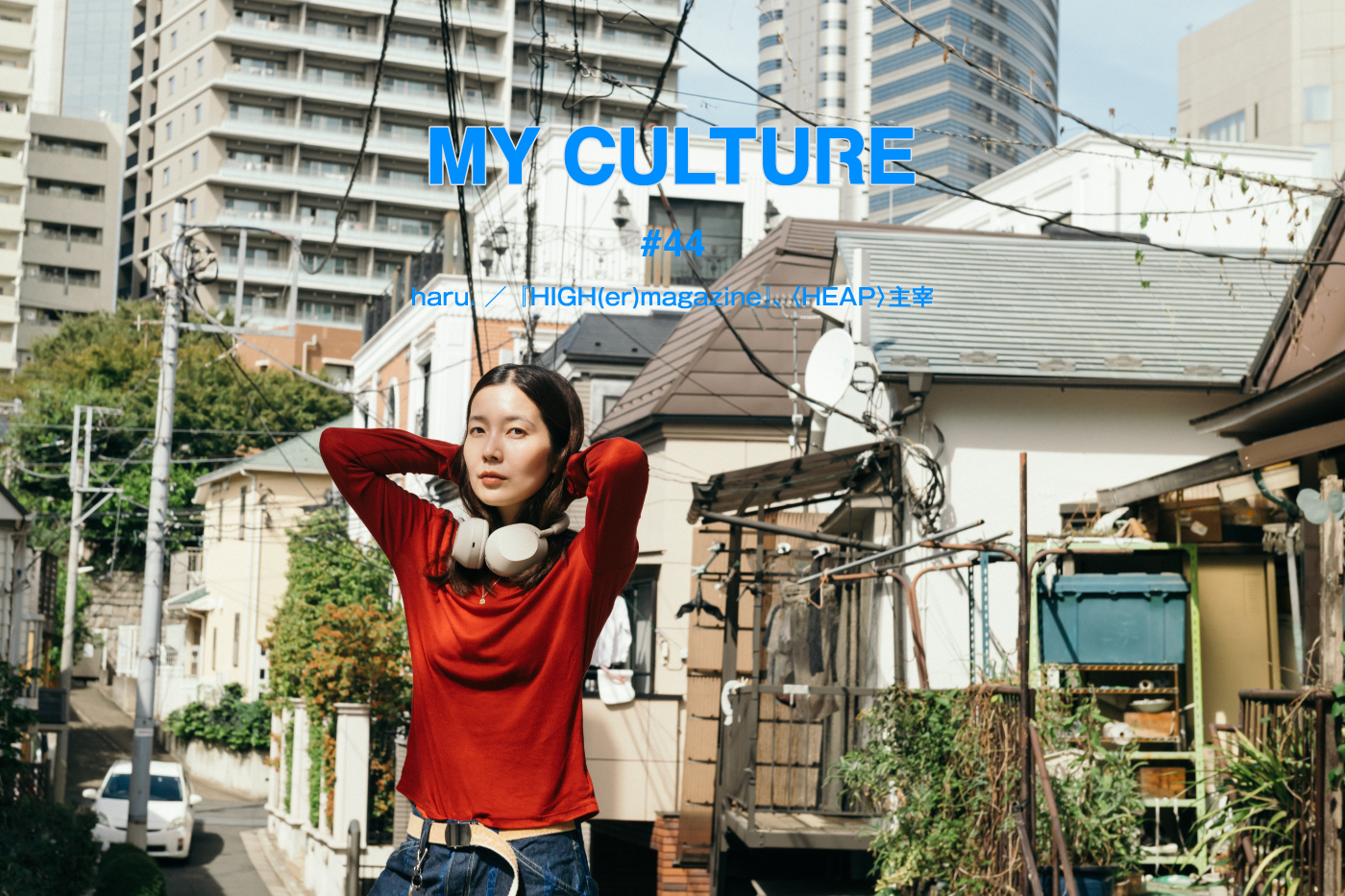

MY CULTURE

〈HEAP〉主宰

Oct 28, 2025 / CULTURE

スタイルのある女性に聞く

愛しのカルチャーヒストリー

トレンドを追うことよりも自分軸でモノゴトを捉え、マイスタイルを謳歌する“INDEPENDENT GIRL”は、これまでどんなカルチャーに影響を受けてきたのか。連載コンテンツ「MY CULTURE」の44回目は、クリエイティブディレクターで『HIGH(er)mgazine』の編集長を務めるharu.さんに、90年代後半に日本でも話題を集めたドイツ映画やコンテンポラリーダンサー、ピナ・バウシュのドキュメンタリー映画のサントラCD、編集者の林央子氏による著書2冊を紹介してもらった。

PHOTO_Shunsuke Kondo

TEXT_Mizuki Kanno

EDIT_Yoshio Horikawa (PERK)

PROFILE

haru.

1995年生まれ。幼少から日本とドイツを行き来して育つ。学生時代にインディペンデント雑誌『HIGH(er)magazine』を創刊。2019年に株式会社HUGを立ち上げ、クリエイティブディレクションやコンテンツプロデュースの事業を展開。24年4月にクリエイティブディレクターとしてインナーウェアブランド〈HEAP〉をローンチ。ブランドのコンセプトマガジンとして、『HIGH(er)magazine』を5年ぶりに復刊。年に2回のコレクションを発表予定。

@hahaharu777

@heap.underwear

時を超えてつながる創造の航路

祖母との遊びが育んだ創造力と感性

「私のルーツは、すべておばあちゃん由来なんです。映画『ラン・ローラ・ラン』との出合いも、幼少期におばあちゃんがサントラを流しながら物語のお話をしてくれたことから始まります。ストーリーを聴いて、映画の中の人物を私が自由帳に描くという遊びをよくやっていたんです」

haru.さんの祖母は、まだ日本に入ってきていない海外映画の上映を主催する団体を運営していて、かなりエッジのきいた人だったという。女性監督の作品も積極的に取り上げていたため、「女性が自立して活動する」という考え方は、すべて祖母から影響を受けているそう。

「高校時代にドイツでおばあちゃんと一緒に住んでいた時期が長く、とてもおばあちゃん子でした。小学校に上がる前からチャップリンのモノクロ映画を観せてくれたり、たくさんの作品を教えてもらいました。今、仕事でミュージシャンのジャケット制作などをすることもあるんですけど、音楽から物語を想像するというルーツには、おばあちゃんとの遊びがありますね」

幼い頃に祖母から読み聞かせてもらった『ラン・ローラ・ラン』。実際に映像として観たのは、20代になってからだという。

「改めて観て、『こんな狂った映画だったっけ?』って驚きました(笑)。借金を抱えた彼を助けるために、主人公のローラがベルリンの街を駆け抜けるんです。自分たちの未来を変えるために夢中になって走る。彼女の人生が3回繰り返されるんですけど、設定やタイミングがちょっとずつずれて変化していくんです。ひたすら繰り返される、カオスな映像の中にある疾走感がいいんですよね。コロナ禍のタイミングでモデルの紅谷ゆきちゃんと久々に会った時に、『なんで世の中こんな絶望的なんだろう』って話になって。でも、その嫌な感じから抜け出すために、何かを振りほどくために走りたいよね、みたいな話からこの映画を思い出して一緒に観たんです。そしたらゆきちゃんが、この映画からインスパイアされたニットを自作してくれて。それを着て、私の地元の埼玉で撮影しました。『HIGH(er)magazine』にもその写真を載せていて、当時の私たちなりの社会へのメッセージでした」

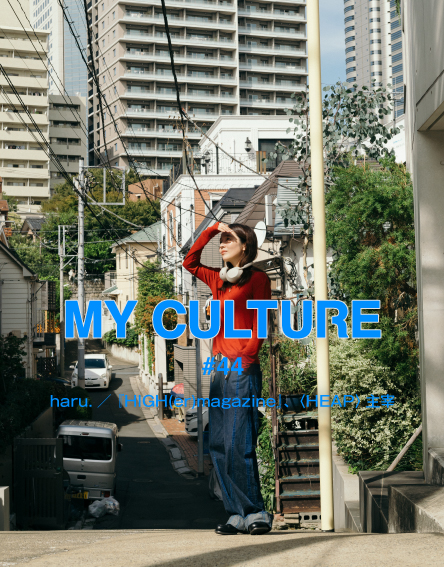

『ラン・ローラ・ラン』サウンドトラック、『ラン・ローラ・ラン:シナリオ&インタビューブック』

1998年製作のドイツ映画(日本公開は99年)。トム・ティクヴァ監督。恋人の窮状を救うため、たった20分の間に10万マルクを用意しなければならないローラ。ベルリンの街を駆け抜ける彼女の運命を分割画面やアニメーションなど斬新な手法を取り入れながら、圧倒的なスピード感とともに描く。haru.さんは鑑賞から数年後、自身でもサントラCD、さらには公式本を購入。

言葉を超えた表現の可能性

ヴィム・ヴェンダース監督の映画『PINA』のサントラも、haru.さんが祖母に教えてもらった作品の一つ。亡き舞踊家、ピナ・バウシュをフォーカスした本作は、生前の彼女とともに舞台に立っていた仲間たちのダンスを通して、「人間の身体や心に、深く踏み込んだ表現」を生み出している。haru.さんはその表現に触れ、強い衝撃を受けたそう。

「この作品を最初に観た当時、興味関心が“身体”という言葉に向かいました。思春期ということもあって、自意識がものすごく揺らいでいた時期で、言葉が完璧に通じない異国にいて、見た目はアジア人、そして女性というレッテルを貼られて。そういった状況で、自分の身体や見た目、そこに紐付けられるさまざまな“タグ”がとても嫌だったんです。女性らしく見られたくなさすぎて、ダボダボのメンズ服を着て、目の周りを真っ黒にメイクしていました」

自身のアイデンティティが揺らいでいた時に、この映画を観たharu.さん。表面的な“タグ”ではなく、もっと深い部分で人と交わることや言葉(バーバルコミュニケーション)以外の方法で自分を表現できる可能性を、作品から感じたと話す。

「“身体”というキーワードへの興味関心に導いてくれた作品でもあり、大学受験のポートフォリオにもこの映画からインスパイアされたスケッチを入れました。自然の中で踊っているシーンもありますが、ピナは舞台に植物や砂といった自然物を持ち込んで、それをヴェンダース監督が舞台から外、つまり街のような社会性を帯びた場所へと持ち出しているんですよね。そういった都市で踊るシーンがすごく新鮮に見えて。作品が舞台やギャラリーを飛び出して、社会に作用していく感じにとても惹かれました。当時の私は、表現者になりたいと漠然と思っていたんですが、それがリアルに生活に立ち現れるというか、社会や人にどう作用するのかということに強い興味を持っていたんです。学校での人間関係などに孤独と絶望を感じていた時に映画や雑誌に救われて、ただそれがリアルな生活に立ち現れてほしい、と。この作品からそれを学ぶことができました」

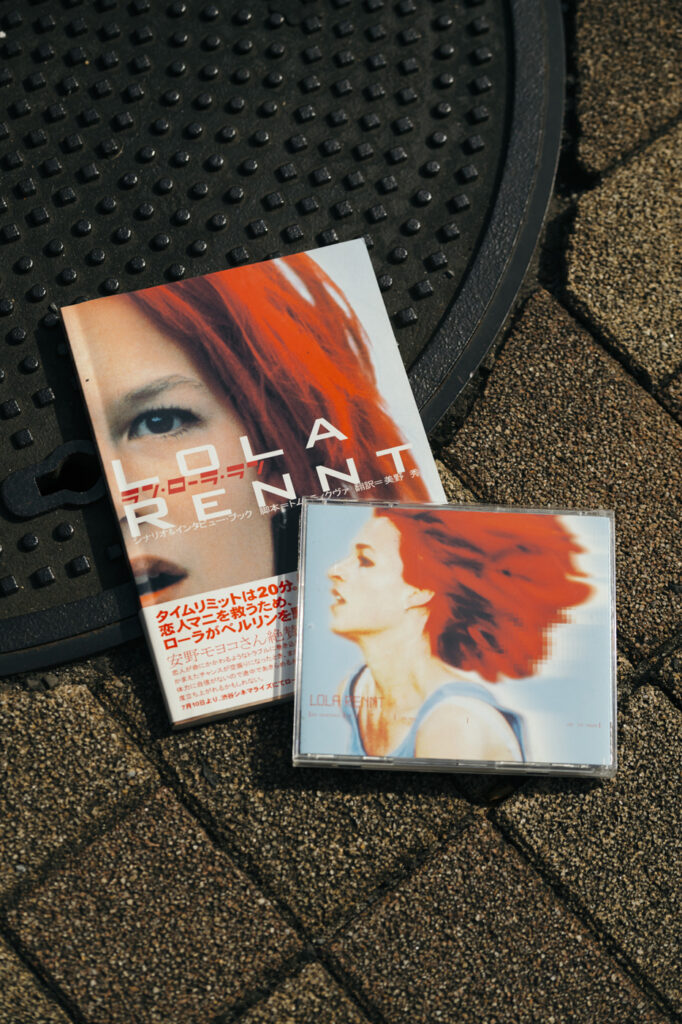

『PINA』サウンドトラック

2009年に亡くなったドイツの振付家、ピナ・バウシュを扱った11年公開のドキュメンタリー映画で、ヴィム・ヴェンダースが監督を務めた『PINA/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』のサウンドトラック。haru.さんはドイツに在住していた10代の頃に祖母と映画を観て、その後、作曲・編曲家の三宅純氏が手がける主要楽曲に惹かれてサントラCDを購入したそう。

時を超えて価値を伝えるマガジンの在り方

haru.さんが住んでいた頃のドイツは、10代から飲酒も解禁され、クラブなどで異性関係の話が飛び交うようなコミュニケーションが主流だったそう。そこに違和感を覚え、そうではない方法で人の心に触れることができないかと、悶々と考えていたという。

「周りから性的に見られるのも嫌だし、人に直接タッチするのも嫌。でも、人とつながりたいという気持ちはめちゃくちゃあって。その時に林央子さんの著書に出合い、私もZINEを作り始めたんです。17、18歳くらいの時でした。その頃の私の唯一の楽しみだったのが、日本のAmazonから興味のある本を取り寄せることでした。ファッション関連でサイトを物色していた時に、この『拡張するファッション』がおすすめに出てきたんです。タイトルに惹かれて購入し、読んで衝撃を受けました」

その当時、彼女が考えていたファッションのイメージは、商業的なファッション誌を通して得たものがすべてだったという。

「その傍らで、DIYで活動している女性たちやブランドがあるんだ、と知ったんです。“自分でやってみる”という精神こそ、今の私に必要なものだと感じました。この本がきっかけで、『Purple Fashion Magazine』のような90年代に創刊されたパリのインディペンデント誌の存在も知りました」

「直接的ではないコミュニケーション方法を模索したい」と考えていたharu.さんは、それがZINE制作かもしれないと確信したという。

「学校のカリキュラムで、一年かけて自分で決めたことを実践してみるというプロジェクトがあって、私のテーマはZINE制作でした。卒業するタイミングで、この新しいコミュニケーション方法を手に入れたから、これを持って人と対話したいと思って。初めてクラスメイト全員を巻き込んで1冊、一緒に作ったんです。テーマは“Fade into you(私から見えているあなた)”でした。そのZINEを通して、自分がどんな時間を過ごしたのかが見えてくればいいな、と。それが自分の中で、初めて満足のいく形でコミュニケーションが取れたという成功体験になりました。大学入試のポートフォリオにもそれを書いて、東京藝術大学に合格してすぐ、『HIGH(er)magazine』を作り始めたんです」

雑誌はトレンドを追うのが一般的とされるなか、自分が本当に向き合いたいと思う人との対話を続け、時間をかけて並走していく林さんの姿勢に、haru.さんは感銘を受けたという。

「未だに自分のルーツであり、憧れの存在でもある。林さんは、同じ人やテーマと向き合い続けていて、その真摯な姿勢をとてもリスペクトしています。大抵の仕事は短い時間軸でしか物事を捉えられないし、SNSもすごいスピードで流れていく。でも、自分が大切だと思うものは、ずっと大切でいいんだと林さんに教えてもらいました。今、作っているものの価値がすぐには伝わらなくても、10年後には伝わるかもしれない。林さんが、『Purple Fashion Magazine』のエレンらとの交流を日本語でちゃんと残してくれたからこそ、私たちはそれを読むこと、知ることができた。その偉大さを痛感します。一人の人間と長く関係を続けること、対話することは林さんから影響を受け、『HIGH(er)magazine』でもそれを意識しながら作っています」

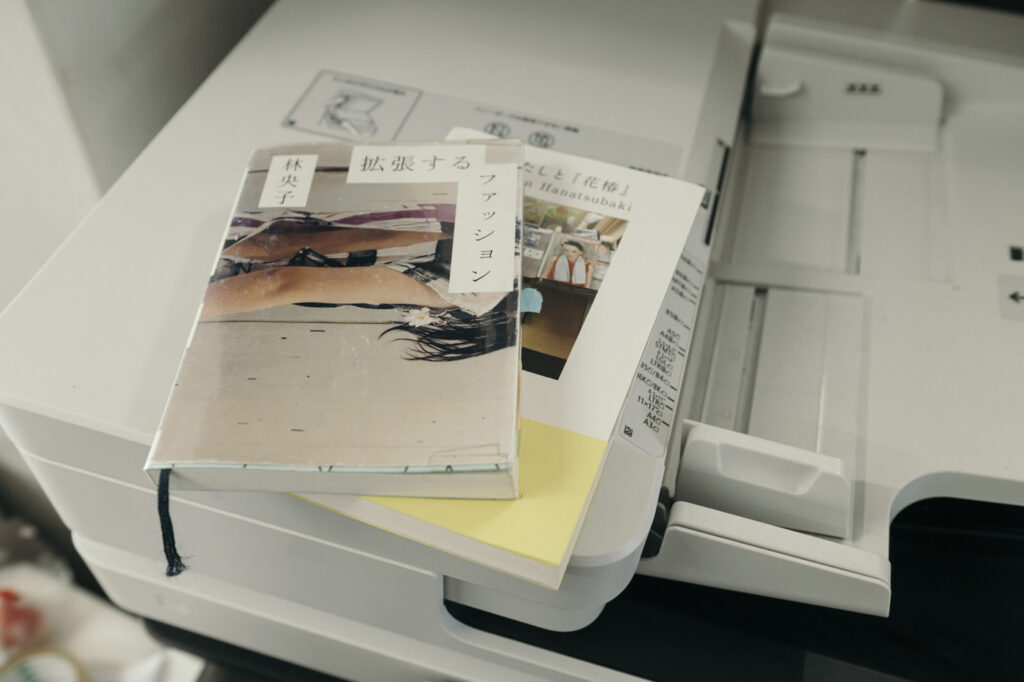

『拡張するファッション』、『わたしと「花椿」90s in Hanatsubaki』林 央子

長年、ファッションやアートの世界を見つめてきた著述家、編集者、研究者の林央子氏による著書。2011年発行の『拡張するファッション』は、14年には水戸芸術館にて同名の展覧会が催された。一方の『わたしと「花椿」90s in Hanatsubaki』は、1990年にカルチャー発信の現場で何が起こっていたのかを、資生堂の企業文化誌『花椿』の仕事を通じて語る。

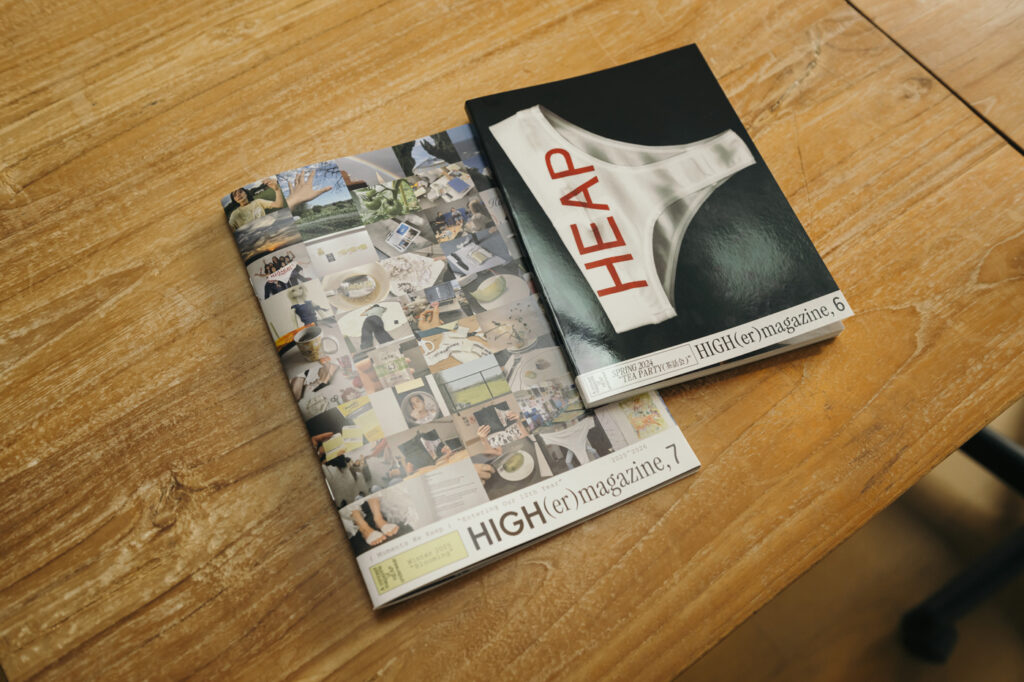

『HIGH(er)magazine』という名前には、「常に今よりもいいバージョンの自分を目指したい、ものごとをよりよくしていきたい」というharu.さんの向上心=Higherが込められている。しかし、「ゴリゴリ頑張りすぎるのは違う」という思いから、タイトルには控えめにカッコを入れたんだそう。

「ピナの作品もそうですが、せめて舞台上だけでも対等な世界を成立させる、そういう世界を作ることにすごく憧れがあった。雑誌も同じで、ページを開けばそこには自分たちの理想の世界がある。雑誌が持つ可能性、編集部が信じている世界をその中に表現し、理想の世界を描き続けることはすごく重要だと思っています」

haru.さんは、現在の『HIGH(er)magazine』における活動の軸を「下の世代に具体的にアクションを起こしていくこと」だと話す。

「最近だと、包括的性教育のワークショップなどを通して、高校生や中高生の子たちと一緒に身体と心について考えるという活動を始めています。性教育は人権教育だと思っていますし、その部分をちゃんとやっていきたいという思いが強くあります。マガジンはそれを伝えやすいメディアでもある」

この雑誌を作り始めた頃、彼女は皆が経験しているはずなのに、女性の性について「なんで誰も教えてくれないんだ」という憤りを感じていたという。

「今、自分が30歳になって『過去の自分に恥ずかしくない人間でいられているのか?』を問うことが多くなりました。自分に対しても、真摯に行動することがモチベーションでもあり、『誰も教えてくれない』ことを私が“楽しみながら”カタチにする。それが今、自分がすべきことなんだと思っています」

2016年のローンチ以来、ファッションや政治、フェミニズム、社会情勢など、幅広いテーマを扱うインディペンデントマガジン。24年発売のno.6では、haru.さんがプロデュースする下着ブランド〈HEAP〉をフィーチャー。最新号のno.7は10月1日にリリースされたばかり。今後は〈HEAP〉のコレクションの発表に合わせて刊行される予定。