cinecaのおいしい映画

May 10, 2021 / CULTURE

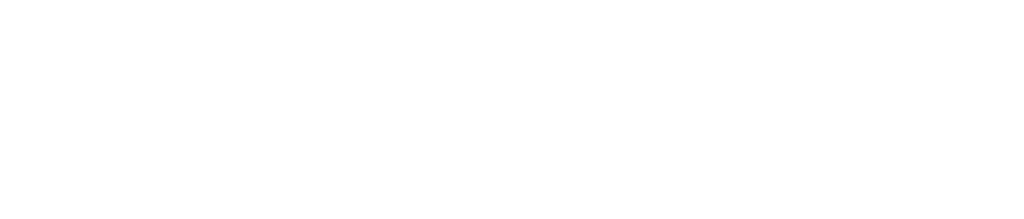

“愛のアイスキャンディー”

映画を題材にお菓子を制作する〈cineca〉の土谷未央による連載。 あなたはこのお菓子を見て、何の映画かわかる? 自分が知っていたはずの映画も、視点や考え方を少し変えるだけで全く違う楽しみ方ができる。それは、とてもアーティスティックで素敵な感性。

PHOTO_Nahoko Suzuki

EDIT_Hitomi Teraoka(PERK)

「アイス」という言葉を「愛す」とも読めることは、アイスという存在がこの世界で愛される宿命を語るようだ。

矢崎仁司監督の映画『三月のライオン』の主人公の名前は“アイス”という。その名の通りに、アイスはいつもアイスキャンディーを口にくわえていて、出かける時は、アイスキャンディーの入ったクーラーボックスを肩から下げるのがお決まり。ちょっと重そうに見えるその大きな“カバン”には、アイスキャンディーと空気しか入ってなくて、たぶん見た目よりずっと軽い。

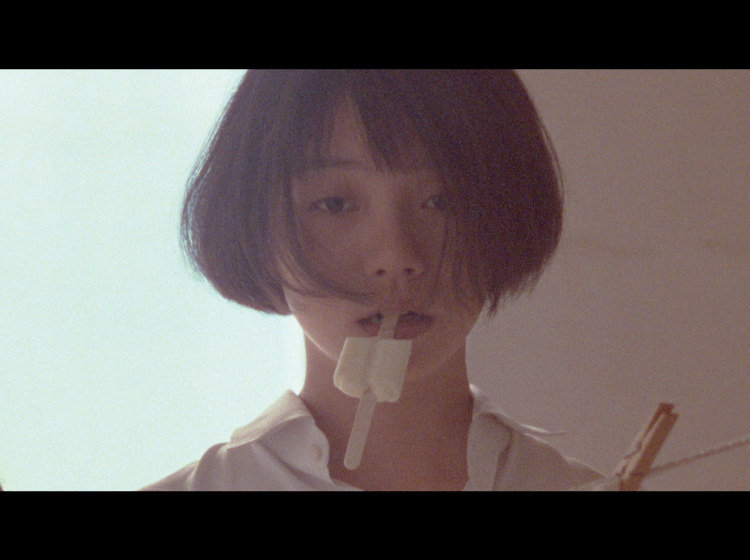

物語は、記憶を亡くした兄ハルオ(趙方豪)と、“あなたの恋人よ”と偽り、恋人として一緒に暮らし始める妹アイス(由良宜子)の2人の物語。社会的に許されない、兄と妹の恋仲的関係というテーマ設定にも関わらず、タブーを感じずに観ることができるのは、輪郭の滲んだ絵の効果によるものもあるだろう。美しい絵と絵を限りなく少ない台詞で縫うようにつくられた物語には、なんだか、秘密の宝石箱の蓋をそっと開けて、メロディーが鳴っている間だけ2人だけの秘密をこっそりと観せてもらうような感覚も覚える。大切な場所に、こちらが土足で踏み込んでしまった背徳感さえ感じさせるピュアさがどこからともなくやってくる。

イギリスのことわざで、「三月はライオンのようにやってきて子羊のように去っていく」という言葉がある。イギリスの3月は寒風のきびしい季節で、この映画の言う“三月”も辛く厳しい季節を意味するらしい。冬と春の間の少々強めの寒さが残る気温の中で、彼女がくわえるアイスキャンディーが溶けることはなさそうだ。何時も、カタチをとどめたまま口元あたりにあるアイスキャンディーは、罪の意識に押しつぶされそうな心を支えるお守りのようにも見えて、せつなくも苦しい。

触れたら壊れてしまうものってある。奇跡のようなバランスで存在していた2人の関係は、触れるところから始まり、脆く儚く壊れていくようだ。ただ、壊れゆくさなかに音を立てることはなくて、それはまるで、寒い季節の空き地の陽だまりの中に置かれたアイスキャンディーが、ゆっくりと気持ち良さそうに溶けていくような崩壊なのだ。

物語の中の2人はアイスキャンディーのように個体で、だからどうしても完全に重なることができないように見えるけれど、やわらかな陽を浴びて2人の体が少しずつ溶け出し、お互いにもたれかかってするすると液体が伝い合う、そうして隔てるものが消えゆくと同時に、あの棒がカタンと重なってようやく、何にも邪魔されない誇らしい愛に昇華するかもしれない。いつまでも2人だけのものとして心に祀り生き続けるだろうと。

金額:3,080円(税込み)

PROFILE

土谷未央

菓子作家/映画狂。東京都生まれ。多摩美術大学卒業。グラフィックデザイナーとしてデザイン事務所勤務後、製菓学校を経て2012年に映画をきっかけに物語性のある菓子を中心に制作する〈cineca(チネカ)〉を創める。手法として日常や風景の観察による気づきを菓子の世界に落とし込む。毎日映画を観ている。執筆業なども手がける。

http://cineca.si/

https://www.instagram.com/cineca/